ブログ

リラックスできていますか?

2025/03/31

リラックスしたいのに、なかなかできない

「リラックスしたいのに、なかなかできない…」そんな経験はありませんか?

日々の忙しさやストレスが積み重なると、心も身体も休まらず、疲れが取れにくくなります。特に40代・50代の女性は、仕事や家事、家族のことなど、やるべきことが多く、自分のことは後回しになりがちです。

もしかすると、リラックスしづらい原因は次のようなことかもしれません。

1. 常に頭がフル回転している

「あれもやらなきゃ、これも気になる」と、考えが止まらないと、心が休まらずリラックスしにくくなります。頭が常にフル回転していると、交感神経が優位になり続け、筋肉の緊張が抜けにくく、疲れもたまりやすくなります。

対策:考えを紙に書き出す

頭の中にあることを紙に書き出すだけで、情報の渋滞が解消され、脳がスッキリします。すると、

必要なことが明確になり、余計な不安が減る

「今やるべきことがはっきりしている」と脳が安心する

イライラや不安が軽減され、感情のコントロールがしやすくなる

特に夜寝る前に書き出すと、スムーズに眠りにつきやすくなります。

2. 呼吸が浅くなっている

忙しいと無意識に呼吸が浅くなり、身体が緊張しやすくなります。これにより、ストレスを感じやすくなったり、肩こりや頭痛の原因になることも。

対策:深呼吸を意識する

ゆっくり鼻から息を吸い、口から吐く。それだけでも副交感神経が働き、リラックスしやすくなります。

特に、「吐く息を長くする」ことを意識すると、

副交感神経が優位になり、心身がリラックスする

酸素がしっかり体内に入り、脳が「安心」しやすくなる

心拍が落ち着き、ストレスが和らぐ

1日数回、意識的に深呼吸を取り入れてみましょう。

3. 自分のための時間がない

仕事や家事、家族のことばかり優先していると、自分のケアがおろそかになり、ストレスがたまりやすくなります。

対策:1日5分でも「自分の時間」を作る

「リラックスする時間なんてない」と思うかもしれませんが、ほんの5分でも大丈夫。

好きな香りをかぐ

お気に入りの音楽を聴く

温かいお茶をゆっくり飲む

このような小さな行動が、

ストレス軽減につながる

副交感神経を優位にし、リラックスモードへ

心に余裕を持たせ、気持ちが落ち着く

1日の中で「自分のための5分」を意識してみてください。

4. 夜の過ごし方が乱れている

寝る直前までスマホを見たり、バタバタと過ごしたりしていませんか?

交感神経が優位なままだと、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりしやすくなります。

対策:夜の過ごし方を見直す

良質な睡眠をとるために、リラックスモードに切り替える習慣を取り入れましょう。

寝る30分前にスマホを手放すスマホのブルーライトは、睡眠を促すホルモン(メラトニン)の分泌を妨げます。寝る前は、スマホを手放し、ゆったりと過ごす時間を。

ぬるめのお風呂に浸かる38~40℃のぬるめのお湯に10〜15分浸かると、副交感神経が働き、心身がリラックスしやすくなります。

寝る前のルーティンを作るストレッチ、アロマ、温かいハーブティーなど、就寝前の習慣を決めると、脳が「もうすぐ寝る時間」と認識しやすくなります。

夜の過ごし方を見直すだけで、朝の目覚めがスッキリし、1日を気持ちよくスタートできます。

まとめ:リラックスは、ちょっとした習慣で変わる

リラックスできないときほど、「頑張ってリラックスしよう!」と思わず、まずは 深呼吸をひとつ。

考えを紙に書き出す

意識的に深呼吸をする

1日5分でも自分の時間を作る

夜の過ごし方を見直す

この4つを意識するだけで、心も身体も少しずつほぐれていきます。

忙しい毎日の中でも、ぜひ「自分を労わる時間」を大切にしてみてくださいね。

身体が楽だと楽しい

2025/03/29

ストレッチポールを使った股関節・膝・足首ケア

🔹 1. 足裏のアーチを整える

→ ストレッチポール上に足を置き、足指を動かしたり、軽く踏み込んで足裏を刺激

(上記のポール使用するとボコボコに当たり気持ちよく感じました)

🔹 2. 足首の柔軟性アップ

→ つま先をハーフポールに乗せてふくらはぎをストレッチ

→ ポールに片足を乗せ、前後に体重移動して足首をほぐす

🔹 3. 膝周りの安定性を高める

→ ポールの上に立ち、軽くスクワット(バランスを意識)

(バランス感覚と体幹の両方が鍛えられる)

💡 ポイント

✔ 無理なくゆっくり行う。最初は少しずつ!

✔ 痛みがある場合は無理せず範囲を調整

✔ 呼吸を止めずに意識しながらリラックスして行う

ストレッチポールでなく

ハーフポールを使えば、ラクに・気持ちよく整えられます。

毎日ちょっずつ行えると楽しさがでてくるかも。もしきついなーと思われる方、頑張れるように私がしっかりサポートしますから

お声かけくださいね。

記憶は書き換えられる?」— 心と身体に変化を起こす心理学講座

2025/03/25

心と身体が繋がっている裏付けをとりたい。心の見立て見立てを身体同様にイメージできるようになりたい。そんな想いもあり細々と心理学を学び続けています。今回、上野先生、実用心理学12回講座の10回目でした。

「記憶は再構築できる!」

楽しい思い出はもちろん、思い出したくない辛い記憶、さらには全く思い出せないものやトラウマまで—— すべて再構築が可能なのだそうです。

もちろん、個人差はあるでしょう。それでも、その可能性をはっきりと断言してくださる上野先生の言葉を信じたいと思いました。

毎回、先生が実際行っていらっしゃるカウンセリングをリアルで観させていただきます。以前も他の先生から心理学を学んだことはありました、知識の学びだけでは実践するのが難しいと実感がありました。こちらでのリアルなカウンセリングアプローチの学びは、サロンでの実践に繋げられているようです。

一方、もし生きづらさを感じている方々の心に少しでも光を灯せたらと思い、シェアさせていただきました。

カウンセリングロールプレイを通じて

講座では、二人一組でのカウンセリングのロールプレイを行いました。まず、それぞれの幼少期の思い出を話すことから始まります。

私自身、昔から怖がりな性格なのですが、大人になった今でもその「怖さ」が時折顔を出すことがあります。ロールプレイを通じて、それが幼少期の怖い経験に根付いていることを改めて実感しました。

単に「怖がらないように頑張る」だけでは克服できないものでしょう。ですが、この手法を活用することで、無意識のうちに深い感情へアプローチが可能になりました。思い出される記憶にカウンセラー役の方が的確に伴走してくださったのも、ラホールが根底に必要だと改めて思いました。

桜とともに整える、3つの春の心と身体のケア

2025/03/23

桜の開花が近づくこの季節、私たちの心と身体にも変化が訪れます。特に50代の女性は、ホルモンバランスや体調の変化を感じやすい「ゆらぎ世代」。この時期に適切なケアを行うことで、春を健やかに楽しむことができます。

(✨ 4月5日 ハッピーマルシェ出店 ✨

箕面駅「サルンポワク」にて出店しております!

お花見ついでに、ぜひお立ち寄りください♪)桜とともに変化する心と身体

春は気温や気圧の変化が激しく、自律神経が乱れやすい季節です。更年期によるホルモンの影響も加わり、「なんとなく疲れが取れない」「イライラしやすい」「肌の乾燥やたるみが気になる」といった不調が出やすくなります。桜が咲く時期は、私たちの体にも変化のタイミング。ここで適切なケアをすることで、心身ともにリフレッシュできるでしょう。

今こそ取り入れたい3つのケア

1. 自律神経を整える「朝のルーティン」

桜が朝日に照らされて輝くように、私たちも朝の過ごし方を意識すると、1日が快適になります。以下の習慣を取り入れてみましょう。

白湯を飲む

朝起きたら、まずはコップ1杯の白湯を飲んで内臓を温めます。

深呼吸

新鮮な空気を取り入れるために、深呼吸を行いましょう。これにより、リラックス効果が得られます。

軽いストレッチや散歩

血流を促進するために、軽いストレッチや散歩を取り入れると良いでしょう。特に朝日を浴びることで、セロトニン(幸せホルモン)が分泌され、気持ちが安定しやすくなります。

2. 春のゆらぎ肌をいたわる「シンプルスキンケア」

50代になると、肌の水分保持力が低下しやすく、春先の乾燥や花粉による刺激でトラブルが起こりやすくなります。以下のポイントを意識して、肌をいたわりましょう。

低刺激の洗顔

洗顔は低刺激のものを選び、摩擦を避けるようにします。

たっぷりの化粧水

化粧水をたっぷり使い、その後にオイルやクリームでしっかり保湿します。

紫外線対策

春の紫外線は意外と強いので、紫外線対策は必須です。日焼け止めを忘れずに塗りましょう。

桜の花びらがやさしく舞うように、スキンケアも「やさしく」「丁寧に」がポイントです。

3. ホルモンバランスを整える「アロマと食事」

更年期による不調には、香りの力や食事を見直すことも大切です。以下の方法を試してみてください。

アロマの活用

ラベンダーやペパーミントでおなかにたまったガスを排出させ、ゼラニウムでリラックスします。

大豆製品の摂取

納豆や豆乳などの大豆製品で女性ホルモンをサポートします。

発酵食品の摂取

味噌やヨーグルトなどの発酵食品で腸内環境を整え、体調を整えましょう。

心と体が整うと、自然と気持ちも前向きになります。

(河津桜、菜の花、友人が写真を送ってきてくれました!

あまりに美しいからお裾分け♪)

桜のように、自分自身を愛でる時間を

桜が満開になるまでには、寒さを耐えながら少しずつ力を蓄えています。私たちも同じです。自分自身と向き合い、いたわる時間を大切にすることで、これからの人生をより豊かに楽しめるでしょう。

桜の美しさを愛でるように、自分自身を大切にするケアを始めてみませんか?この春、心身ともに健やかに過ごすための第一歩を踏み出しましょう。桜をみると気持ちが嬉しくなります。春の訪れを感じながら、自分自身をいたわる時間を持つことが、心の豊かさを育むことにつながりますね。

✨ 13時~16時のご予約受付中 ✨

料金:10分 1,500円~

ご希望の方は、こちらからメッセージをお送りください。

やる事がありすぎる女性必見!身体リセット法

2025/03/22

40代・50代キャリア女性におすすめ!お風呂&サウナで体を整える習慣

こんにちは。毎日忙しく過ごしていると、なんとなく疲れが抜けにくい、体が冷える、むくみが気になる…そんな不調を感じることはありませんか?

私自身、疲れがたまったときや思考が煮詰まったときには、スーパー銭湯やサウナを積極的に利用することがあります。心も体もスッキリするので、開放感が得られるのが気にいっています。

実は、毎日の入浴やサウナ習慣を少し見直すだけで、体の巡りが整い、疲れにくい体へと変化します。今回は、水圧や温熱作用を活用した健康習慣のポイントをご紹介します!

入浴のメリット:水圧でむくみ&冷えを改善!

湯船に浸かると、体にかかる水圧によって血流やリンパの流れが促されます。デスクワークや立ち仕事で脚がむくみやすい方には特におすすめです!

① 水圧効果でスッキリ脚へ

湯船に入ると、ウエストが3~5cm細くなるほどの水圧がかかります。この適度な圧力が血管を刺激し、むくみを軽減してくれます。

② 血流促進で冷え性改善

水圧が心臓のポンプ作用をサポートし、血流をスムーズにします。その結果、体の隅々まで酸素や栄養が行き渡り、冷え性の改善にもつながります。

③ 目的別・入浴の方法

• 半身浴(みぞおちまで浸かる) → 心臓への負担を抑えながら血流を促す

• 全身浴(肩まで浸かる) → 水圧効果が最大になり、巡りが一気に改善

入浴温度の目安

• リラックス&疲労回復したいとき → 38~40℃(副交感神経が優位になり、深い眠りへ)

• 朝スッキリ目覚めたいとき → 42℃以上(交感神経を刺激し、血流促進)

👉 その日の体調や目的に合わせて、温度や浸かる時間を調整してみてくださいね!

サウナで自律神経を整え、ストレス&疲労回復

仕事に追われると、交感神経(活動モード)が優位になりがち。そんなときこそ、サウナを活用して自律神経を整え、心身をリラックスさせるのが効果的です。

① 血流&代謝アップで疲労回復

サウナの高温環境で血流が促進され、疲労物質(乳酸など)が汗とともに排出されます。代謝もアップし、体が軽くなり、翌日のパフォーマンス向上にもつながります。

② 自律神経を整え、睡眠の質を向上

サウナの温熱刺激で交感神経と副交感神経のバランスが取れ、仕事で緊張した心と体がリラックスモードに。その結果、ぐっすり眠れて、翌朝スッキリ目覚められます。

③ サウナ&水風呂の交代浴で冷え対策

サウナと水風呂を交互に入ることで、血管の収縮・拡張が繰り返され、巡りがさらに改善。また、エアコン環境で弱りがちな体温調節機能が鍛えられ、冷えや夏バテを防ぐ効果も!

サウナの入り方のコツ

1. サウナ(8~12分) でしっかり発汗

2. 水風呂(30秒~1分) で血管を引き締める

3. 外気浴(5分) で心身をリラックス

👉 このサイクルを2~3回繰り返すと、「整う」感覚が味わえます!

まとめ:キャリア女性の不調解消に、お風呂&サウナ習慣を!

✅ むくみや冷え が気になる方は、水圧作用を活用して巡りを改善

✅ ストレスや疲れ がたまっている方は、サウナで自律神経を整える

✅ 忙しくて運動不足 の方は、お風呂やサウナで血流を促し、疲れにくい体をつくる

忙しい時こそ、入浴&サウナ習慣で「整う」時間を大切にし、明日のパフォーマンスを高めましょう!

心も身体も軽やかに!今日からできる簡単習慣

2025/03/21

春分の日、昼と夜の長さがほぼ同じになる特別な日。自然や宇宙のバランスを感じながら、新しいサイクルの始まりとして、心身を整えるのにぴったりでしたね。

皆さんはどのように過ごされましたか?

私は、心と身体を整える学びの場へ出かけていました。

朝スクワットをしたとき、右股関節に詰まりを感じ、肩甲骨をぐるぐる動かすと上腕三頭筋の内側に張りが…。

勉強会では、「硬くなった部分を緩める!」をテーマに、フィードバックを受けながら練習を重ねました。

治療院の先生、セラピスト、主婦、会社員など、さまざまな方が参加し、中には試験を控えた方も。皆さん、それぞれの課題に熱心に取り組んでいました。

7時間にわたり、施術を見てイメージを膨らませたり、実際に受けたりする中で、驚くほど右腕が緩んでいくのを実感。「これなら10人まとめて施術できそう!」と思うほどでした。

(たくさんの差し入れでさらに楽しい学びとなりました)

お客様に施術をする私自身の手や身体が健やかであること。

そのためのセルフケアは、やはり欠かせません。

「毎日やっているつもり」と「意識して丁寧にケアする」ことは別物。

今回は、手首に余計な力が入り続けていたことに気づき、改めて手のケアの大切さを実感しました。

これはきっと、多くの女性にも当てはまること。

家事、仕事、スマホ、パソコン…日々、手を酷使していませんか?

バネ指やヘバーデン結節へのアプローチを間近で学び、ますます「女性の美しい手を守りたい」という想いが強くなりました。

手のケアは、毎日の積み重ねが大切。

どうすれば皆さまに伝わるか、まずは私自身が実践しながらお届けしていきますね。

初めての方でも安心!今注目されているセルフケア

2025/03/20

初めてでも安心!忙しくて運動がおっくうのためのKYT整体と腸腰筋ケア

これまでいろいろな技術を取り入れてきました。今回は特に【KYT(Ken Yamamoto Technique)】に注目しています。KYTは、骨格のバランスを整え、痛みの根本原因にアプローチする整体技術です。世界各国の医師や治療家も注目するこの施術法は、身体の歪みを正しい位置に戻し、本来の動きやすい状態へ導いてくれます。実際、導入してからは一回の施術でかなり強い不調が改善されたケースもあるのです。

KYT施術とセルフケアの大切さ

KYT施術で改善されたとしても、同じ状態に戻らないようにセルフケアが欠かせません。お客様の中には、今は運動が大の苦手だった方が、少しずつセルフケアとしてスクワットをルーティンに取り入れるようになったケースもあります。自分に合ったケアを続けることで、健康維持がより楽しく、無理なく行えるのです。

注目の腸腰筋ケア

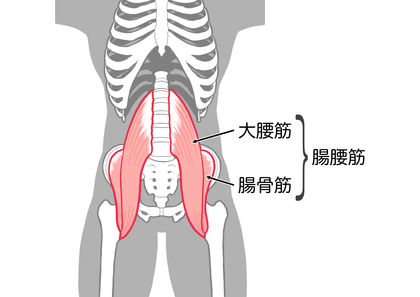

今回ご紹介するのは、KYT施術でも大切にしている「腸腰筋」のケアです。腸腰筋は、以下の2つの筋肉で構成されています。

1. 大腰筋

大腰筋は、おなかの奥深くにある重要な筋肉です。背骨の下から足の付け根近くまで広がり、足を動かす力や、しなやかにまっすぐ立つための力をサポートしています。しかし、40代・50代になると、この筋肉が必要以上に緊張し、伸びなくなることが原因で、腰の張りや足のむくみ、さらには肩こりなどの不調が現れることがあります。

2. 腸骨筋

腸骨筋は、見えないながらもとても大事な筋肉です。場所はおへその下、足の付け根の奥にあり、立ったり歩いたりするときに「ひみつのパワー」として働いてくれます。主な働きは以下の通りです。

• 足を持ち上げる: 歩いたり走ったりする際に大活躍

• 姿勢をよくする: 猫背を防ぎ、ピンとした姿勢をサポート

• 腰を守る: 腰痛の予防に貢献

インナーを鍛えるというのは、これらの筋肉をしなやかに動かすことにつながります。身体が疲れやすい、気力がわかないことありませんか?私自身、体幹が低下してしまい、骨密度計測でも危うい状態にあった経験がありました。そこから体幹を維持するケアを続けています。維持するにもケアを続けないといけないでしょう。そこで、、、。

楽しく続けるセルフケアで姿勢改善

サロンでは、体幹を鍛えたいと考えているお客様と楽しみながら取り組んでいます。腸腰筋のセルフケアを取り入れることで、見た目の変化が?!周りから「姿勢が綺麗ね」とお褒めの言葉をいただくことも。そんな話しをお聞きするのがまた私の喜びとなっています。それらはさらなるモチベーションへ繋がりセルフケアが続けやすい状態となるのでしょう。今こそやりたかった事ができる身体づくりを私と一緒にしませんか?

初めてでも安心!あなたに合う施術を

2025/03/19

「手技療法とは?」

最近、肩こりや腰痛、なんとなく身体の不調を感じることはありませんか?

年齢を重ねると、これまで気にならなかった疲れが抜けにくくなったり、ストレスが身体に影響を及ぼしたりすることがあります。

「マッサージに行く時間がなくて…」

「ずっと気になってはいるけど、初めて行くのはちょっと不安…」

そんな方におすすめなのが 「手技療法」 です。

手技療法とは?

手技療法は、薬や器具を一切使わず 「手」 だけで行う療法のこと。

古代から続く自然な施術方法で、日本でも明治から昭和にかけて「療術」として親しまれてきました。

手技療法の種類

手技療法にはさまざまな技法があります。例えば…

✔ 触る・なでる → リラックスや安心感を与える

✔ 揉む・押す → 血流を促し、筋肉のこわばりを和らげる

✔ 叩く・擦る → 代謝を上げ、身体を活性化させる

✔ 身体を動かす → 関節の可動域を広げ、スムーズな動きをサポート

これらの技術を組み合わせることで、身体に適切な刺激を与え、深部の筋肉や関節に働きかけます。

日本にある手技療法の種類

日本では、手技療法のスタイルもさまざまです。

① 伝統的な手技療法(整体や民間療法)

古くから受け継がれている独自の技術。施術者の経験や流派によって特徴が異なります。

② 国家資格による施術

・按摩・マッサージ・指圧 → 筋肉のコリをほぐし、血流を促す

・柔道整復術 → 捻挫や骨折の回復を助ける

③ 理学療法(医療従事者によるリハビリ)

病院などで、理学療法士が行う手技療法。

④ リラクゼーション

資格が必要ないものの、気軽に受けられる施術。リフレクソロジーやオイルトリートメントなども含まれます。

脊椎に働きかける技術も

特に背骨にフォーカスした手技療法として、次のようなものがあります。

・マニピュレーション → 関節をしっかり動かし、動きの改善を促す

・モビライゼーション → 優しく関節を動かして可動域を広げる

初めての手技療法、どう選べばいい?

「なんとなく疲れが抜けない…」「でもどこに行けばいいのかわからない…」そんな方も多いのでは?

手技療法を受けるときは、次のポイントを意識すると安心です。

✔ 施術者の経験や知識を確認する

✔ 無理な痛みを感じない施術を選ぶ

✔ リラックスと効果のバランスが取れたものを選ぶ

オハナの手技について

オハナでは、手技を通じて 身体と心に働きかけるリラクゼーション を提供しています。

単に筋肉をほぐすのではなく、 ストレスや疲れが軽くなる施術 を大切にし、全身のつながりを意識したケアを行っています。身

たとえば、「肩こりをなんとかしてほしい」というご要望でも、原因は肩だけとは限りません。

腕の疲れが影響していたり、腰の張りが関係していることもあります。

オハナでオハナでは、一部分だけをほぐすのではなく、 全身のバランスを整える施術 を行い、根本的な改善へと導きます。

施術の方法は、お一人おひとりに合わせて調整しています。

「痛いのが苦手」「優しい施術が好き」という方には、リンパケアの技術を取り入れ、心地よい刺激でアプローチ。

一方で、「しっかり効かせてほしい」「鍼灸のような深い刺激が好み」という方には、より深部に働きかける手技を採用しています。

それぞれの体質やお好みに合わせた施術で、無理なく心地よい変化を感じていただけるよう心がけています。

初めてのオハナには、

「マッサージに行くのは初めて…」

「どこを選べばいいかわからない…」

という方も多くいらっしゃいます。

初めての方でも安心して受けていただけるよう、 回数券ではなく、一回ごとのお支払い を採用しています。

無理なく、ご自身のペースで通っていただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

ただ今お得なコースはこちら

↓↓↓↓オハナ6周年感謝キャンペーン

たるみ解消!春から始める自分磨きの秘訣

2025/03/13

お客様のセルフケアへの取り組みとその課題

お客様がテレビで紹介されたセルフケアを試し、「自分のことは自分で」という意識を持って取り組んでいると聞くと、内心嬉しく感じます。しかし、疲れが溜まった身体にセルフケアを行うと、逆に痛めてしまうこともあります。痛みが出ると不安になり、続けられなくなることもあります。

セルフケアの個別対応の重要性

私自身もケアを行う際、身体の状況に合わせて内容を変化させています。例えば、今日はスクワットを多めに、今日は肩のケアを重点的に行うなど、身体に合わせて取り組んでいます。合わないものは続けられないし、効果もイマイチでしょう。

無理なく続けられるセルフケアのアイデア

無理なく続けられるセルフケアを取り入れることで、心身の健康を保つことができます。以下に、日常生活に取り入れやすいセルフケアのアイデアをご紹介します。

1. 日常生活にリハビリを組み込む

掃除や洗濯、料理などの家事を通じて、自然に体を動かすことができます。例えば、掃除機をかける際に歩行練習を兼ねたり、料理中に手先の運動を取り入れるなど、生活の中でリハビリ要素を加えることが可能です。

2. 小さなセルフケア習慣を積み重ねる

無理のない目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。例えば、朝の通勤時間に瞑想アプリを使う、週末に食事の準備をまとめて行うなど、自分のライフスタイルに合った方法を見つけましょう。

3. 楽しみながら続けられるセルフケアを選ぶ

セルフケアは「楽しい」と感じることが継続の鍵です。趣味をリハビリに活用する、音楽を聴きながら運動するなど、楽しみながら取り組める方法を見つけると良いでしょう。

4. 背骨を骨盤から引き上げる意識で変わる姿勢と呼吸

日常生活の中で、姿勢や呼吸を意識することはありますか?デスクワークやスマホを見ていると、いつの間にか背中が丸くなり、呼吸が浅くなりがちですよね。そんなときに試してほしいのが「背骨を骨盤から引き上げる」という意識。これだけで、姿勢が整い、深い呼吸がしやすくなります。

5. リラックスして腹式呼吸を深めるコツ

1. 骨盤を安定させる

椅子に座っている場合は、お尻の左右の坐骨がしっかり床につくよう意識します。立っている場合は、足裏全体でしっかり床を踏みしめる感覚を持ちましょう。

2. 背骨を骨盤から引き上げる

ぐっと力を入れて伸ばすのではなく、頭のてっぺんが糸で引っ張られるようなイメージで、スッと背筋を整えます。

3. 肩の力を抜いてリラックス

肩が上がると緊張して呼吸が浅くなるので、ストンと力を抜きましょう。

4. 腹式呼吸を意識する

お腹に手を当て、鼻から息を吸いながらお腹をふくらませ、口からゆっくり吐きながらお腹をへこませます。吐くときは「ふぅ〜」と長く息を出すと、副交感神経が働いてリラックス効果がアップします。

さいごに

これらの方法を参考に、自分に合ったセルフケアを見つけ、無理なく継続することで、心身の健康を維持していきましょう。もし自分に合ったケアをお探しの方はお気軽にお声かけくださいね。自分の機嫌は、自分の手の中に

2025/03/11

自分の機嫌は自分でとるために、今すぐできるケア

1. 日常の小さな習慣を見直す

日々の生活の中で、意識的に自分を大切にする習慣を取り入れてみましょう。以下のような小さな行動が、心と体に良い影響を与えます。

姿勢を意識する

良い姿勢を保つことで、身体の緊張を和らげ、気分もスッキリします。デスクワークの際には、定期的に立ち上がってストレッチを行うことをおすすめします。

軽い運動を取り入れる

ウォーキングや軽いストレッチは、血行を促進し、ストレスを軽減する効果があります。特に、自然の中での散歩は心をリフレッシュさせるのに最適です。

水分補給を忘れずに

体内の水分が不足すると、疲れやすくなり、気分も落ち込みがちです。こまめに水分を摂取することで、身体の調子を整えましょう。

2. 食生活の見直し

食事は心と体に大きな影響を与えます。特に50代の女性は、栄養バランスを考えた食事が重要です。

たんぱく質を意識する

筋肉量の減少を防ぐために、食事にたんぱく質をしっかりと取り入れましょう。魚や豆類、乳製品などを積極的に摂取することが推奨されます。

バランスの良い食事

野菜や果物を多く取り入れ、ビタミンやミネラルをしっかり摂ることが、心身の健康を保つ鍵です。特に、抗酸化作用のある食品は、ストレスの軽減にも役立ちます。

3. メンタルケアを大切にする

心の健康を保つためには、リラックスする時間を持つことが重要です。

趣味の時間を持つ

自分の好きなことに没頭する時間を作ることで、ストレスを発散し、気分をリフレッシュできます。読書や手芸、ガーデニングなど、自分が楽しめる活動を見つけましょう。

マインドフルネスや瞑想

瞑想や深呼吸を取り入れることで、心を落ち着けることができます。毎日数分間、自分の呼吸に意識を向けるだけでも、心の安定に繋がります。

4. 社会的なつながりを大切にする

人とのつながりは、心の健康にとって非常に重要です。

友人とのコミュニケーション

定期的に友人と会ったり、電話で話したりすることで、気分が明るくなります。共感し合える仲間との時間は、心の支えになります。

新しいコミュニティに参加する

趣味や興味を共有するグループに参加することで、新しい友人を作り、気分をリフレッシュすることができます。特に、同じ年代の女性との交流は、共感を得やすく、心強いサポートになります。

5. 自分を労わる時間を持つ

自分自身を大切にする時間を持つことも、セルフケアの一環です。

入浴やリラックスタイム

お風呂にゆっくり浸かることで、身体の疲れを癒し、心をリフレッシュできます。アロマオイルや好きな音楽を取り入れると、さらにリラックス効果が高まります。

睡眠の質を向上させる

良質な睡眠は、心身の健康に欠かせません。快適な寝具を整え、リラックスできる環境を作ることで、睡眠の質を向上させましょう。

まとめ

50代の女性が自分の機嫌を自分でとるためには、日常生活の中で簡単に取り入れられるセルフケアが重要です。小さな習慣の積み重ねが、心と体の健康を保ち、より充実した毎日を送るための鍵となります。一方で、しなければいけない、とかできないが心の負担となることもあるでしょう。ほどほどに続けるとよいと思いました。

今年の花粉は要注意!早めの対策で快適な春を

2025/03/10

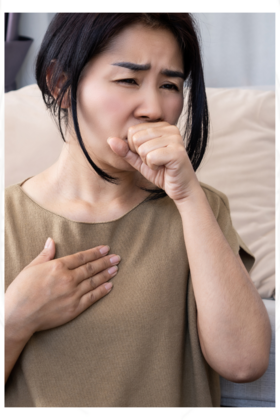

花粉症と喉のイガイガを解消する方法

花粉症は、特に春先に多くの人々が悩まされるアレルギーで、喉のイガイガや鼻水、くしゃみなどの不快な症状を引き起こします。ここでは、喉のイガイガを解消する方法、今年の花粉散布量予想、医療での対処法、アロマケア、そして忙しい40代・50代の女性が日常生活で気をつけるべきことについて書いてみました。

喉のイガイガを解消する方法

喉のイガイガは、花粉が喉の粘膜に付着することによって引き起こされます。以下の対策が効果的です。

- うがい

喉の粘膜に付着したアレルゲンを洗い流すために、うがいをすることが推奨されます。特に、塩水やぬるま湯でのうがいが効果的です。

- 加湿

室内の湿度を適切に保つことで、喉の乾燥を防ぎ、イガイガ感を軽減できます。加湿器を使用するか、濡れタオルを部屋に掛けると良いでしょう。

- 水分摂取

十分な水分を摂取することで、喉の潤いを保ち、症状を和らげることができます。

今年の花粉散布量予想

2025年の花粉散布量は、全国的に例年よりも多くなると予測されています。特に九州から近畿地方では非常に多く、飛散量が大幅に増加する見込みです。花粉の飛散は、スギ花粉が3月にピークを迎え、その後ヒノキ花粉が続くため、早めの対策が重要です。

- 医療での対処法

花粉症の治療には、以下のような医療的アプローチがあります。

抗ヒスタミン薬

くしゃみや鼻水を抑えるために、抗ヒスタミン薬が一般的に処方されます。これにより、アレルギー反応を軽減することができます。

- 舌下免疫療法

花粉症の根本的な治療法として、舌下免疫療法が注目されています。これは、花粉のアレルゲンを含む薬を舌の下に置くことで、体の免疫反応を調整する方法です。

- アロマケア

アロマセラピーは、花粉症の症状を和らげるための自然な方法として人気があります。以下の精油が特におすすめです。

ユーカリ

鼻水や鼻づまりに効果的で、清涼感のある香りが特徴です。1,8-シネオールという成分が含まれており、去痰作用があります。

ペパーミント

清涼感があり、鼻づまりを改善するのに役立ちます。ストレスや眠気を和らげる効果もあります。

ティートリー

抗ウイルス作用があり、鼻の不快感を軽減するのに役立ちます。

アロマオイルは、マスクや寝具にスプレーしたり、アロマディフューザーで香りを広げたりすることで活用できます。私は最近積極的に活用していますと、スッキリする印象がありました。

忙しい40代・50代女性が気をつけるべきこと

忙しい日常の中で花粉症対策を行うためには、以下のポイントに注意が必要です。

- 花粉情報のチェック

天気予報や花粉情報を確認し、飛散量が多い日は外出を控えることが重要です。

- 外出時の対策

マスクや眼鏡を着用し、帰宅後は衣服や髪に付着した花粉を払い落とすことが大切です。衣類はサラッとした素材のものを選ぶと良いでしょう。

- 生活習慣の見直し

規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠をとることで免疫力を高めることが、花粉症の症状を軽減する助けになります。

そのくしゃみが危険!?知らないと怖い“ぎっくり背中”の正体とは

2025/03/07

ぎっくり背中の発症と予防策

最近の寒暖差が影響し、多くの人がぎっくり背中を発症しています。この状態は、急激な背中の痛みを伴い、日常生活に支障をきたすことがあります。特に40代や50代の女性にとって、ぎっくり背中は注意が必要な症状です。以下では、ぎっくり背中になる人とならない人の特徴、原因、そして予防策について書いてみました。

ぎっくり背中になる人の特徴

長時間同じ姿勢を維持する人

デスクワークや運転など、同じ姿勢を続けることで筋肉が硬直し、ぎっくり背中を引き起こしやすくなります。

運動不足の人

筋肉の柔軟性が低下し、急な動きに耐えられなくなるため、ぎっくり背中になりやすいです。

ストレスが多い人

ストレスによって姿勢が悪くなり、筋肉に過度な負担がかかることが原因となります。

寒暖差に敏感な人

特に季節の変わり目や寒暖差が激しい時期に、筋肉が硬くなりやすく、ぎっくり背中を発症するリスクが高まります。

ぎっくり背中になりにくい人の特徴

定期的に運動をしている人:

筋肉が柔軟で、体全体のバランスが良いため、急な動きにも対応しやすいです。

正しい姿勢を保つ意識がある人:

日常生活で姿勢に気を付けていると、筋肉への負担が軽減され、ぎっくり背中のリスクが低くなります。

ストレッチや柔軟体操を行っている人

筋肉の柔軟性を保つことで、急な動きに対する耐性が向上します。

ぎっくり背中の原因

筋肉の過度な緊張

長時間の同じ姿勢や運動不足により、筋肉が硬くなり、急な動作で筋肉が損傷することがあります。

急激な動作

咳やくしゃみ、急に体をひねるなどの動作が引き金となり、ぎっくり背中を引き起こすことがあります。

姿勢の悪さ

猫背や反り腰などの不良姿勢が、筋肉に不均衡な負担をかけ、痛みを引き起こします。

ぎっくり背中を防ぐための対策

定期的なストレッチ

特に肩甲骨周りや背中の筋肉をほぐすストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を保ちます。

適度な運動

ウォーキングや軽い筋トレを取り入れ、筋肉を鍛えることで、ぎっくり背中のリスクを減少させます。

姿勢の改善

日常生活での姿勢に注意し、特にデスクワーク中は定期的に姿勢を見直すことが重要です。

寒暖差に注意

寒暖差が激しい時期には、体を冷やさないようにし、温かい服装を心がけることが大切でしょう。

ぎっくり背中とぎっくり腰の違い

ぎっくり背中とぎっくり腰は、いずれも急激な痛みを伴う状態ですが、発症する部位や症状、原因にいくつかの違いがあります。

発症部位

ぎっくり背中: 背中、特に肩甲骨周辺や背骨のあたりに痛みが集中します。痛みは胸の真裏あたりから始まることが多いです。

ぎっくり腰: 腰部に痛みが生じ、特に腰の周辺に集中します。

症状の違い

ぎっくり背中: 突然の鋭い痛みが走り、動くことが困難になることが多いです。呼吸やくしゃみをすると痛みが増すことがあります。

ぎっくり腰

腰に強い痛みが生じ、動けなくなることが多いです。

原因の違い:

ぎっくり背中

急激な動作や不自然な姿勢、筋肉の緊張が原因で発症することが多いです。

ぎっくり腰

重いものを持ち上げたり、急に体をひねったりすることが原因で発症します。

まとめ

ぎっくり背中とぎっくり腰は、発症する部位や症状、原因に違いがあります。どちらも急激な痛みを伴い、日常生活に支障をきたすことがあります。特に最近の寒暖差が影響しているため、適切な予防策や対処法を理解し、痛みが発生した際には早めに対処することも頭にいれて、日常生活を過ごしましょう。

花粉シーズンのリモート生活で太らないための対策

2025/03/05

花粉シーズンのリモート生活で太らないための対策

花粉の季節がやってくると、外出を避けるためにリモートワークを選ぶ方も多いでしょう。しかし、動く機会が減ることで、気づかぬうちに体重が増えてしまうこともあります。特に40代・50代の女性は代謝が落ちやすいので、意識的に対策を行いたところです。私も以前なら簡単に落ちた体重がなかなか落ちなくなってきたと実感があります。

2025年春のスギ花粉情報

日本気象協会によると、2025年のスギ花粉は2月上旬に九州から関東の一部で飛散開始となり、2月下旬から3月上旬に福岡、高松、東京でピークを迎えます。その後、3月上旬から中旬には広島、大阪、名古屋、金沢、仙台などでピークになると予測されています。今年は例年より花粉飛散量が多く、特に四国や近畿では例年の約2倍とされています。

家の中でできる軽い運動を取り入れる

長時間座っていると血流が悪くなり、脂肪がつきやすくなります。こまめに体を動かすことで代謝をアップさせましょう。

- 30分に一度は立ち上がる(1時間で身体が固まるようです)

- ラジオ体操やストレッチ(起床後できると1日快適に過ごせますね)

- スクワットや踏み台昇降運動(家にいるからことできる運動です)

- 家事をアクティブにこなす(隙間時間に掃除や洗濯をしながら身体を大胆に使い意識的に動いてみる)

- おすすめの運動、スクワットについて

スクワットは、特に40代や50代の忙しい女性にとって非常に効果的なエクササイズです。以下に、スクワットがもたらす利点を調べてみました。

スクワットの利点

大きな筋肉群を鍛える

スクワットは大腿四頭筋や大殿筋などの大きな筋肉を使用します。これにより筋肉量が増加し、基礎代謝が向上します。基礎代謝が高まることで、安静時でもより多くのカロリーを消費できるようになります。

高いエネルギー消費

スクワットは全身運動であり、下半身だけでなく腹筋や背筋、肩の筋肉も使います。このため、他の運動に比べて多くのエネルギーを消費し、結果として代謝が上がります。

アフターバーン効果

スクワットのような高強度の運動を行うと、運動後も体がエネルギーを燃焼し続ける「アフターバーン効果」が得られます。これにより、運動後数時間にわたってカロリーを消費し続けることができます。

ホルモンの分泌促進

スクワットを行うことで成長ホルモンやテストステロンが分泌され、筋肉の修復や成長を助けます。特に成長ホルモンは脂肪をエネルギーとして利用するのを助け、ダイエットにも効果的です。

結論

忙しい40代・50代の女性にとって、スクワットは筋肉量を増やし、基礎代謝を向上させるための非常に有効な運動です。エネルギー消費が大きく、運動後も代謝が高い状態が続くため、効率的にダイエットや体型維持をサポートします。日常生活に簡単に取り入れられるでしょう。食事の管理も意識する

家にいると、つい間食が増えてしまいがち。バランスの取れた食事を心がけ、無駄なカロリー摂取を防ぎましょう。

- おやつはナッツやヨーグルトなどヘルシーなものを選ぶ(くれぐれも程々をこころがける)

- 食事の時間を決めてダラダラ食べを防ぐ(食後の歯磨きがおすすめです)

- タンパク質や食物繊維を意識的に摂取する(低たんぱくであれば、魚、大豆製品がおすすめです)

- 水分をこまめに摂る(白湯やハーブティーがおすすめ)

姿勢を意識してエネルギー消費を増やす

リモートワークではつい猫背になりがちですが、良い姿勢を保つだけでも消費カロリーが増えます。

- 背筋を伸ばして座る

- 腹筋を意識して深い呼吸をする

- 時々立って仕事をする(スタンディングデスクがあれば活用)

1日の推奨摂取カロリー(40〜50代女性)

▶ 低活動(デスクワーク中心・運動なし)

→ 約1,600 kcal

▶ 中程度の活動(通勤・家事・軽い運動)

→ 約1,800 kcal

▶ 高活動(運動習慣あり・立ち仕事多め)

→ 約2,000 kcal睡眠不足は代謝の低下を招き、太りやすくなる原因になります。また翌日のヤル気にもつながりますから、うまく工夫をして適度な運動やリラックス習慣を取り入れ、良質な睡眠を確保しましょう。

- 就寝前のスマホ・パソコン使用を控える

- 寝る前に軽いストレッチや入浴をする(呼吸法がおすすめです)

- 決まった時間に寝起きする習慣をつける

必要な睡眠時間: 7時間以上(理想は7.5〜8時間)

理想の睡眠スケジュール

22:30〜23:30 就寝 → 6:00〜7:00 起床

成長ホルモンの分泌が活発な時間(22:00〜2:00)に深い眠りをとるのが理想

成長ホルモンは、肌のターンオーバーを促し、髪や爪の健康もサポートします。

気分転換も大切に

花粉症で外に出られないストレスが溜まると、つい食に走ってしまうことも。リラックスできる時間を作ることで、ストレス食いを防ぎましょう。

アロマや音楽でリラックスする(グレープフルーツやローズマリーの香りでリフレッシュがおすすめです)

好きな本を読んだり趣味の時間を持つ

軽く体を動かすことで気分転換する(かるく汗ばむ程度が気持ちもリフレッシュできますね)

上記をみると健康を考えるとよさそうです。「できない。難しい」そんな時、体重が増えたら出来るだけ早めに戻す。外へ運動をしに行く。リモートワークが続く花粉シーズンでも、少しの工夫で太りにくい習慣を作ることができます。自分に合った方法を取り入れながら、快適に過ごしていきましょう!

忙しいあなたへ——「力を抜いて、自然体の私」へ

2025/03/04

忙しいあなたへ——「力を抜いて、自然体の私」へ

春が訪れ、桜が咲き誇る季節。新しい始まりに向けて、一息ついてみませんか?

私が「数秘アロマハンドトリートメント」にたどり着いたのは、自分自身の心と身体のバランスを見つめ直した経験がきっかけでした。

コロナ禍で人と会うことが少し怖くなった頃、私は数秘と出会いました。特に、1986年にインドで瞑想の師OSHOに出会われた、現在はドイツ在住ラサタ氏から学ぶ機会を得ました。彼女の温かさと深い学びに触れるうちに、いつの間にか数字が私のそばに寄り添う存在になっていました。数秘は、自分を見つめ直し、心を穏やかにする大きな助けとなったのです。

一方で、整体の道もまた、私にとって大切な学びのひとつ。KYテクニック(KYT)は、解剖学に基づいた技術で、痛みの根本にアプローチし、身体を整える整体です。私は「整体で世直し、奇跡を起こす整体」を教わり、日々研鑽を積んでいます。忙しさの中で無意識に力が入り、身体が緊張し続けている方がとても多いと感じます。

「数秘アロマハンドトリートメント」は、そんな心と身体に寄り添う時間として生まれました。数秘のメッセージと香りに包まれながら、手のぬくもりを通じて力を抜く——ほんの少しの時間で、驚くほど心がほぐれ、身体も軽くなるでしょう。

4月5日(金)、箕面駅前、サルンポワクさんのマルシェに出店します!

「力を抜いて、自然体の私」をテーマに、数秘アロマハンドトリートメントをご提供します。

事前予約は間もなく受付開始予定ですので、少々お待ちくださいね。きっと桜が楽しめる季節、ふらりとお立ち寄りください。

力を抜いた歩きで、本来の自分を取り戻す

2025/03/03

力を抜いた歩きで、本来の自分を取り戻す

~50代女性のための「自然体メソッド」~

私たちの体は、知らず知らずのうちに余計な力を入れてしまっています。肩こりや腰痛、動作のぎこちなさに悩む50代のあなたへ。実は、武術の世界では「力を抜く」ことが真の力を引き出す秘訣とされています。力を抜くことで、自然と本来の強さやしなやかさが発揮されるとのことでした。

1. 力を抜くことがもたらす驚きの効果

私は、長距離を歩く時や球技での動作に無意識に力が入りすぎていました。仕事でも親指を痛めたこともありました。「蹴らない、捻らない」歩き方を意識することで、以下のような効果が得られます。

無理なく軽やかに歩ける

身体全体の血流が良くなり、むくみや冷えが改善する

本来の動きが取り戻され、体型にも変化が現れる

2. おすすめの「めぐらす・ととのえる・きたえる」

オハナでは、「力を抜く」呼吸法を取り入れた整体をご用意しています。以下の3ステップで、体全体のバランスと本来の美しさを引き出します。

① めぐらす – 自然な流れを取り戻す

体内の血液やリンパの流れが滞ると、冷えやむくみ、疲労感につながります。全身の余計な力を抜き、自然な循環を促すことを目指します。

【期待される効果】 むくみの解消、冷えの改善、リラックス感の向上

② ととのえる – 骨格と筋肉のバランスを整える

日常生活で無意識に固定してしまう骨盤や肩甲骨。その硬直は、姿勢の悪化や慢性的な腰痛・肩こりの原因になります。「力を抜く」呼吸法を取り入れ、正しい姿勢へと導きます。

【期待される効果】 姿勢の改善、動きやすさの向上、痛みの軽減

③ きたえる – 自然な動きを支えるインナーマッスルの強化

力を抜いた状態での動きは、体の内側―インナーマッスルや遅筋―をしっかりと使う動きです。自然な歩行や呼吸、動作を通して鍛えることで、体全体のバランスが整い、健康的な美しさが育まれます。

【期待される効果】 長持ちする施術効果、体力の向上、代謝アップ

3. 歩き方が変われば、人生が変わる

昨年、韓国のキウン先生のレッスンを受けた際、いまだに力みが身体じゅうにあることに気づかされました。それ以来、日常動作にも意識が向くようになりました。今もお稽古を続けています。余計な力は重さやバランス、体の内側の動きを抑圧してしまいます。

これまでの生活の中で無意識に入れてきた「力み」から「力を抜く」へシフトして、本来の自分自身を取り戻しましょう。姿勢は在り方、歩きは生き方ですね。春を先取りして

2025/03/02

春を先取りして

少しずつ日差しがやわらかくなり、春の気配を感じるこの頃。

そんなある日、夫と一緒に車を走らせ、自宅から20分ほどの「JOZU➕」へ出かけました。

以前訪れたときは、一階がランチ、二階がカフェというスタイルでしたが、最近になって二階でもランチメニューが楽しめるようになったとのこと。これは気になる! さっそく試してみることにしました。

私たちが選んだのは、ランチプレート。

木のプレートに美しく盛り付けられた料理が運ばれてくると、「わぁ…」と思わず声が漏れました。木の温もりが感じられる器に、店内の優しい雰囲気が重なり、心までふわっとほぐれていくよう。

ふと外に目をやると、テラス席で犬連れのご夫婦がのんびりランチを楽しんでいました。

「え? 犬もOKになったのかな?」

「だったら、うちの子も一緒に来られるかも!」

そんなことを考えると、次の楽しみがまたひとつ増えました。

食事を楽しむだけじゃなく、そこにいるだけで癒される心地よさ。そんな空間に包まれながら、少しだけ春を先取りした気分になりました。

JOZU➕

未来の自分のために、今できること:婦人科検診の大切さ

2025/03/01

50代女性の健康管理と婦人科検診の重要性

50代を迎えると、体の変化や不調を感じることが増えてきます。肩こりや腰痛、関節の違和感など、日々の生活の中でエネルギーの消耗を実感する方も多いのではないでしょうか。また、仕事や家事、親の介護など、多くの責任を抱える時期でもあり、心身ともに負担がかかることも少なくありません。

日本の女性に多いがんの現状

2023年、日本の女性のがん罹患数は約44万4,600例と推定されています。特に多いのが以下のがんです。

| 乳がん | 約97,600例 |

|---|---|

| 大腸がん | 約71,000例 |

| 肺がん | 約44,800例 |

| 胃がん | 約39,100例 |

これらのデータは、国立がん研究センターがん情報サービス「がんの統計2023」に基づくものです。

主要な婦人科がんとその罹患率

女性特有のがんとして、特に注意したいのは次の4つです。

乳がん年間約92,000人が診断され、女性が最もかかりやすいがんの一つです。生涯で乳がんにかかる確率は約9人に1人とされています。

子宮頸がん年間約11,000人が診断され、約2,900人が亡くなっています。30代後半から50代にかけて罹患率が増加するため、定期検診が推奨されます。

子宮体がん年間約17,800人が診断され、約2,700人が亡くなっています。50代女性に多く、肥満や生活習慣病との関連が指摘されています。

卵巣がん年間約12,700人が診断され、約6,000人が亡くなっています。50代から60代にかけて罹患率が急増し、早期発見が難しいため注意が必要です。

乳がんの年齢別罹患率

乳がんのリスクは年齢とともに変化します。

30代後半から増加乳がんの罹患率は30代後半から急増し始めます。

40代後半がピーク45歳から49歳の間に最も多く発症します。この時期の定期検診は特に重要です。

60代前半も注意が必要60代に入っても発症率は高く、65歳から69歳の間に再びピークを迎えます。

体の変化と不調

50代になると、女性ホルモンの減少により更年期症状が現れやすくなります。

疲れやすい

これらの症状は、仕事や家庭でのパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性があります。

婦人科検診の重要性

私の母は乳がんを経験したため、私は定期的に検診を受けるようにしています。毎回結果が届くまでドキドキしますが、今回も異常なしでした。先日、放射線技師の方から「女性は男性と違い、かかりつけの婦人科医を持つことが非常に重要」とアドバイスをいただきました。

定期的な婦人科検診を受けることで、子宮や乳房の健康状態を把握し、早期発見が可能になります。特に乳がんは早期発見が治療の鍵となります。

健康維持のための習慣

「頑張らなければならない時期に、しっかりと頑張れる体を維持する」ためには、日頃からのケアが大切です。

- 定期的な運動軽い運動やストレッチを取り入れ、筋力と柔軟性を維持する。

- バランスの取れた食事栄養バランスを意識し、特にカルシウムやビタミンDを積極的に摂取する。

- 十分な睡眠質の良い睡眠を確保し、心身の疲労を回復させる。

- ストレス管理趣味やリラクゼーションの時間を大切にし、ストレスを軽減する。

自分の体と向き合うことの大切さ

これからの人生を健康的で充実したものにするために、

定期的な婦人科検診を受ける

- 信頼できるかかりつけ医を持つ

- 体の変化に早めに気づく

ことが重要です。

まとめ

日本では乳がんの罹患率が30代後半から増加し、40代後半から60代前半にかけて高い発症率を示します。定期的な検診を受けることで早期発見が可能となり、治療の成功率も高まります。年齢に応じた適切なケアを行い、自分の健康を守るために積極的に行動しましょう。